Wenn du das hier liest, liegst du vermutlich nachts wach, mit Sorgen im Herzen: Was kann ich tun, wenn mein Kind nicht mehr zur Schule gehen will? Vielleicht hast du schon Entschuldigungen geschrieben, Bitten ausgesprochen, Drohungen geäußert – und nichts hat dauerhaft geholfen. Dein Kind schwänzt die Schule. Doch bevor Verzweiflung Raum gewinnt, gibt es Wege, neue Brücken zu bauen. Denn Schulverweigerung ist oft ein Hilferuf. Mit Geduld, Empathie und Struktur kannst du dein Kind Stück für Stück zurückführen – und seine Selbstwirksamkeit stärken.

Ich schreibe dir hier aus der Perspektive einer erfahrenen Pädagogin: ohne Schuldzuweisung, mit konkreten Ideen und ganzheitlichem Blick.

Warum Schulverweigerung kein Zeichen von Versagen ist

Zunächst: Es hilft dir und deinem Kind, wenn du nicht mit Schuld oder Versagen denkst. Schulverweigerung ist häufig Ausdruck tieferer Konflikte – mit sich selbst, mit der Schule, mit Ängsten. Kinder und Jugendliche sind selten „böse“ oder „stur“, wenn sie den Schulweg meiden; sie erleben oft, dass Schule nicht mehr sicher oder sinnvoll ist.

Fachleute entdecken in Fällen von Schulverweigerung häufig Ursachen wie Angst, depressive Symptome, Überforderung, Mobbing oder familiäre Belastungen. Kinderaerzte im Netz+1 Auch die Struktur der Schule – fehlende Individualisierung, Wettbewerbsdruck, wenig Mitgestaltungsräume – kann den Weg in die Verweigerung ebnen. Forum Verlag+1

Deshalb ist wichtig: Dein Kind ist nicht „das Problem“ – sondern gemeinsam gilt es, die Krisenbereiche zu identifizieren und Schritt für Schritt Alternativen zu schaffen.

Erste Schritte: behutsam anfangen

1. Gespräch ohne Vorwürfe – dein Schlüssel

Beginne mit einer Einladung zum Gespräch – ohne Vorwurf:

„Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit öfter nicht in der Schule bist. Ich mache mir Sorgen und möchte verstehen, was dich belastet.“

- Sag, dass du zuhörst – nicht analysieren willst.

- Gib deinem Kind Raum, in seinem Tempo zu erzählen (vielleicht erst bruchstückhaft).

- Wiederhole im Gespräch: „Ich möchte dich verstehen, nicht bestrafen.“

Wenn das Gespräch nicht direkt möglich ist – ein Brief, eine Nachricht, ein Spaziergang gemeinsam: Hauptsache, du erreichst eine Kontaktöffnung.

2. Zusammen Ursachen erkunden

Je älter dein Kind, desto komplexer können die Ursachen sein. Dabei hilft eine einfache Struktur:

| Bereich | Mögliche Ursachen |

|---|---|

| Schule / Unterricht | Überforderung, Unterforderung, Konflikte mit Lehrpersonen, Mobbing |

| Soziales | Ausgrenzung, Freundesverlust, Gruppendruck |

| Psychisch / innerlich | Ängste, Depression, Rückzug |

| Familie / Umfeld | Konflikte, Instabilität, belastete Situation zu Hause |

Frag: „In welchem Bereich belastet es dich?“

Oft offenbart sich erst nach mehreren Gesprächen, welche Themen die größte Last tragen.

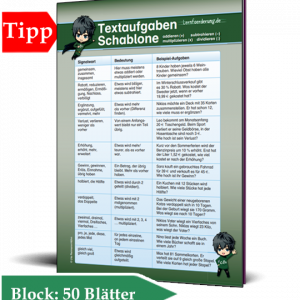

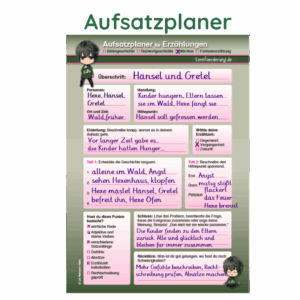

Empfohlene Produkte

3. Klein anfangen – Belastung reduzieren

Ein kompletter Neustart („ab Montag volle Anwesenheit“) ist oft zu viel. Stattdessen:

- Vereinbare Teilziele: ein Fach oder ein Vormittag

- Biete Begleitung (z. B. morgens gemeinsam losgehen)

- Schaffe Verlässlichkeit: gemeinsame Routine, feste Zeiten

- Reduziere andere Belastungen ( z. B. Verein, Nachmittagsstress )

Durch Erfolge im Kleinmaßstab wächst das Selbstvertrauen deines Kindes.

Mittelfristige Strategien: Unterstützung und Netzwerk nutzen

4. Schule ins Boot holen

Schulverweigerung darf kein Alleingang bleiben – die Schule muss Partner sein:

- Bitte um Gespräch mit Schulsozialarbeit, Schulleitung, Klassenlehrkraft

- Erzähle offen, worauf du stößt (z. B. Ängste, Konflikte)

- Bitte um Unterstützung: individueller Plan, Anwesenheit in Teilbereichen

- Regelmäßiger Austausch zwischen euch und der Schule

Wenn Schule das Problem war oder ist (z. B. fehlende Differenzierung, Mobbing), braucht sie Rückmeldungen, um Veränderungen zu ermöglichen.

5. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Manchmal reichen Gespräche in der Familie nicht aus:

- Schulpsychologischer Dienst

- Kinder- und Jugendtherapie

- Beratung durch Jugendamt oder Erziehungsberatung

- Familiencoaching

Solche Fachkräfte helfen, tieferliegende Themen (Ängste, Trauma, Krisen) zu bearbeiten und begleiten euch gemeinsam.

6. Ressourcen stärken – innen und außen

Stärke dein Kind und dich:

- Erfolgserlebnisse außerhalb der Schule (Hobby, Sport, kreatives Tun)

- Positives Feedback – nicht bedingt an Noten

- Stabile Tagesstruktur, klare Rituale

- Selbstfürsorge für dich als Eltern: Austausch mit anderen Betroffenen, Supervision, Beratung

Wenn du als Elternteil stabil bleibst, kannst du eine verlässliche Ankerperson sein.

Wenn der Weg holprig wird: dranbleiben trotz Rückschlägen

Der Rückweg ist selten linear. Rückfälle, Widerstände oder Rückzüge sind normal. Wichtig ist:

- Vermeide Schuldgefühle: Rückschläge sind kein Rückfall der Bindung

- Bleib präsent: auch wenn dein Kind sich verschließt

- Kleine Schritte neu setzen, je nach Lage

- Team bleiben mit Schule & Netzwerk

Manchmal kündigt die Verweigerung an, dass andere Lebensbereiche zu wanken beginnen – dein sensibles Auge als Eltern kann helfen, frühere Krisen zu verhindern.

Beispiel-Stufenplan: von 0 zu 1 – ein kleiner Fahrplan

- Gespräch mit deinem Kind

- Ursachenliste gemeinsam erstellen

- Ein Teilziel vereinbaren (z. B. eine Stunde oder ein Tag)

- Mit Schule abstimmen, begleitete Rückkehr ermöglichen

- Professionelle Hilfe einbinden

- Struktur & Erlebnisse ergänzen

- Rückmeldung & Anpassung

Dieser Plan ist nicht starr – passe ihn gemeinsam mit deinem Kind an.

Deine Rolle als Begleiter: nicht Richter, sondern Navigator

Wenn du dein Kind wieder zurückholst, ist deine Rolle kein strenger Kontrolleur, sondern ein behutsamer Navigator:

- Du bist verlässliche Unterstützung

- Du bietest Führung, wo Orientierung fehlt

- Du akzeptierst, wenn dein Kind mal strauchelt

- Du kommunizierst: „Wir finden gemeinsam einen Weg“

Gib deinem Kind daran Anteil – niemand tut gern etwas, hinter dem er sich ausgeschlossen fühlt.